Acabamos de dejar a Miesposa en el hotel, ya bastante cansada, como todos, recién traspasada la medianoche; hacía muchos años que no volvía a Ciudad, no sé si demasiados o suficientes, y una sana distancia me separa de todo y me permite no sentir demasiada nostalgia o pena, es una sensación cómoda. Tras una cerveza rápida en un local cercano, durante la cual mi atención se encuentra acaparada por cómo se desarrolla el final de Elfestival y su predecible final, decidimos buscar acomodo en la Calle de las variedades de abajo. Probamos, sin hallarlo a la primera, en un conocido Bar de Artistas, mencionado en canciones, relatos y entrevistas, pero nos molesta todo en su interior: el volumen de la música, la deficiente iluminación, la arrogancia sutil que manifiesta su clientela. Nos vamos, a toda velocidad, impelidos por nuestra propia polaridad inversa a lo que nos encontramos.

Vuelve el viejo debate fuera, en la calle, el de buscar un destino. Lo conozco ya, pero ahora, aparte de veinte años más, menos impulso y una clara desorientación ante las cosas que han cambiado y no conocemos, carecemos de una madriguera a la que correr a guarecerse y dejar morir la noche víctimas de nuestra propia indecisión. Sugiero, por estado, honestidad, pretensión de verbalizar el deseo de la mayoría y sentido común, un destino en el que “podamos sentarnos en cómodos sillones acolchados y hablar”, quizá también con la esperanza de que ese lugar no exista y pueda volverme a dormir al hotel. Anfitrión, quien es el único de nosotros que ha arraigado en Ciudad y nos ha convocado para un encuentro especial, nos habla de un espacio que conoce, cierta coctelería, aunque alberga sus dudas de que podamos tener sitio. Como, según él, está cerca (a cinco minutos andando, esos cinco minutos que separan todo en Ciudad, ese señuelo falso pero creíble que yo también empleé, siempre con éxito, cuando viví allí, aunque en mi caso eran diez), decidimos probar suerte.

Por el camino, nuestra pequeña expedición se estira. Quedamos Casada, Anfitrión y yo a la cabeza, y a la zaga Casado y Granamigo. Es agradable caminar, cansados, pero la noche primaveral nos acoge con una temperatura fresca que mitiga un poco el dolor de las extremidades, hasta que Anfitrión señala que arribamos al destino. Por fuera, nos recibe un toldo rojo serigrafiado con discreción, iluminado por un par de faroles que también alumbran una puerta casi negra sin pomo. Anfitrión la abre y Casada y yo entramos tras él, directos a un breve pasillo rematado por un par de cortinas. Una vez las traspasamos, Anfitrión nos abandona para preguntar si tenemos acomodo, con el consejo de dar una vuelta por el lugar y que lo veamos, que merece la pena.

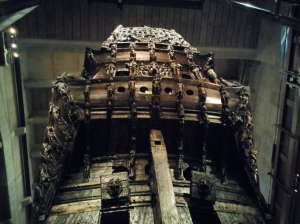

No diré que merezca la pena, porque ¿cómo encerrar en unas cuántas palabras un traslado temporal de tal calibre, el salto de dimensión que siento vivir, el vacío que hay bajo mis pies, mi incapacidad de movimiento y reacción? Pienso de inmediato en Miesposa, porque la emoción la embriagaría al contemplar todo lo que se abría frente a nosotros. A mi izquierda hay una recargada barra, con todo tipo de botellas, diferentes en tamaño y forma, algunas conocidas pero la mayoría no; el local se derrama hacia un fondo no demasiado profundo y a nuestra derecha, con un par de altillos accesibles por una escalera. A la mitad de todo, Elviejo, sentado en una silla baja, nos hace señales urgentes a Casada y a mí, señales que yo ignoro, totalmente inmovilizado, Anfitrión está desaparecido y por unos altavoces que no localizo suena música clásica, un extraño minuetto que, en aquella situación, parece apropiado para acompañar nuestro descuartizamiento, después verter nuestra sangre en cubos y con ella regar extrañas plantas sin flores que son gruesos tallos. Casada me indica que Elviejo nos reclama, a lo que le respondo con un leve asentimiento de cabeza y un “lo sé” que sólo se marca en labios, temeroso de que cualquier manifestación que supere eso nos condene.

Todo está decorado como lo estaría un club ya viejo hace un siglo, paredes rojas, cuadros iluminados de caballos en distinta actitud, plumajes, ramas con finas hojas blancas colgantes, con algunos detalles actuales, como tiras de luces led azules que le dan a todo un aire ciertamente extraño, intenso. “¿Esto qué es?”, dice Casado cuando entra con Granamigo, también atónito, y se quedan clavados con nosotros. Por supuesto, no acertamos a responder, pero aparece Anfitrión para conducirnos a un pequeño aparte y explicarnos. Ha ido a rendirle pleitesía a Elviejo, la única manera de saber si podemos estar ahí sin reserva previa, el cual parece que ha aceptado nuestra presencia.

Granamigo se apoya en la barra, sonríe cómodo y nos señala la peculiaridad: “mirad, barra acolchada”. No es la única, porque todo es peculiar ahí dentro. Entre la escasa clientela, ataviada con elegancia, aparece una chica que debe medir cerca de dos metros, o no mucho menos, para ir al baño, que está junto a nuestro breve rincón, para dar a la escena un aire todavía más onírico y dudoso. No sé quién de nosotros se fija en un detalle, el título de un cuadro de un jinete sobre un caballo negro en una pradera. “Filho da puta”. Eso me tranquiliza y me ata al mundo real, porque comprendo que no estoy dormido, accidentado o muerto, no hay ironía en la inconsciencia. Cuando comenzamos a relajarnos, empezamos las bromas, en tono muy bajo, alejado del nuestro natural: “ahora cuando nos vayamos, abriremos la puerta y encontraremos una pared de ladrillo y, al girarnos, todo estará vacío, negro, la nada”; o “cuando lleguemos al hotel y abramos la puerta, volveremos a entrar aquí”.

Por fin, Elcamarero, que resulta ser hijo de Elviejo, según nos explica Anfitrión, nos atiende. Con impecables maneras y tras un fino delantal, nos pregunta sobre nuestras intenciones de consumo. No sabemos qué pedir, porque tampoco sabemos con exactitud qué se ofrece, no hay carta, carteles o pizarra, todo es etéreo y difuso, aguas que una aristocracia de otro tiempo, ya desaparecida, navegaría con seguridad, pero jamás nosotros (salvo algo Anfitrión que, como nos aclara, ha estado ya ahí un par de veces, por eso sabe desenvolverse un poco, pero su primera impresión no dejó de ser igual). Decido adelantarme e iniciar el intercambio con Elcamarero, que transcribo casi textualmente:

-Lamento ser prosaico -digo-, pero querría una cerveza sin alcohol.

-Lo siento, pero aquí no servimos cervezas -me responde Elcamarero, lo que nos deja cohibidos y silenciosos.

-Bueno pues, en este caso –arranca Granamigo-, ¿qué cree que nos podría recomendar tomar?

-Ahora mismo me vendría bien -asegura Elcamarero– que os sirviera un cóctel llamado “Holy Smoke”, que lo estoy preparando para otra mesa, a base de zumo de naranja, mezcal, yerbabuena, jengibre natural -y otras cosas que no recuerdo.

Todos aceptamos la recomendación. Al poco aparece con los dos primeros cócteles para, mucho rato después, llegar con otros dos. Preguntamos por otro sitio donde nos podamos sentar y, tras asegurarse de que lo disponemos, se da cuenta de que falta un cóctel.

-Os lo traigo ahora mismo.

-No se preocupe. Sería para mí y me quedo como estoy -respondo. Lo hago porque he excedido la exagerada y un poco infundada recomendación de nulo alcohol que debo consumir según mi médico, mientras me pueda hacer unas pruebas.

En la mesa, ya sentados en cómodos sillones acolchados, la conversación deriva entre la exclusividad del entorno, el desconocimiento total de un sitio así en Ciudad a pesar de los años transcurridos allí y demás temas, presentes, pasados o futuros. Dejo a mis amigos hablar, un poco cansado ya, pero feliz de estar con ellos, de oír sus voces y sus risas y comprobar la atemporalidad de sus gestos, a la espera de que todo termine de decaer y nos vayamos a dormir, como si nos fuéramos a ver otra vez mañana. Anfitrión me da varias veces a probar su brebaje, ahumado, excelente, no hay duda.

Llega el momento, y le comunicamos a Elcamarero que nos vamos. “¿Ya?”, responde, como si las tres de la madrugada no fuera buena hora para ir a dormir. Nos comunica la deuda contraída, que es de sesenta y cuatro unidades, dieciséis por consumición. Anfitrión y Granamigo intiman un poco con él mientras acuerdan la forma de pago (“preferimos no aceptar tarjetas, mejor efectivo o pago telefónico”). Sale a la luz un poco de su vida pasada, su separación fulgurante, el rápido abandono del hogar conyugal, su nueva vida en el Barrio Alto, su verdadera profesión casi no ejercida; nos explica que trabajó en Teutonia, pero que su padre lo reclamó para atender el negocio familiar que emprendió con su hermano, una de las mejores coctelerías de Nación, y tuvo que volver a pesar de las mejores condiciones económicas, que si la vida esto y que si la vida lo otro, un poco lo de siempre, al final, despojando de mística al personaje; yo me vuelvo a fijar en las botellas, y veo una, mediada, con tapón y etiqueta azul, que lleva el nombre de Elviejo. Casado me llama, en esas, y me señala al altillo junto a la entrada. Como si una mortaja faraónica, Elviejo yace con la boca abierta y los ojos cerrados en una silla, boca arriba, en postura que no alcanzamos a ver, en claro estado premortem. Creo que todos los clientes que había cuando llegamos siguen dentro, pero nosotros salimos. A la realidad.

Nos despedimos, inequívocamente cansados, todos pensando en los viajes de vuelta y demás quehaceres del día siguiente, entre abrazos y nuestros más sinceros y sentidos parabienes. Me quedo pensando en un dato alentador. Este año los he visto, a todos, los presentes y los ausentes, al menos dos veces, juntos o separados, más que los dos anteriores juntos, y encuentro consuelo y satisfacción en eso mientras Casada, Casado y yo volvemos al hotel. También nos despedimos, últimos lances de brazo, ellos en la puerta de su habitación, yo en la de la mía, dos plantas más arriba.

Más o menos duermo y, cuando nos despertamos, tras asegurarme de su estado plenamente consciente, le digo a Miesposa que necesito contarle todo lo que ocurrió anoche y cuánto me habría gustado que lo hubiera vivido con nosotros.